人死了,当然一切都完了。尘归尘,土归土,下世投胎要投好。这是我外婆挂在嘴边的话。但她也说过“人死如灯灭”,年轻的我喜欢对她挑衅,问:“如果人死如灯灭,什么都冇了,还投什么胎呀?” 我外婆一边抽烟,一边淡然地自圆其说:“有谁知道呢?可能如灯灭,也可能会投胎,活着的人不知道,死了的人不会回来告诉你。所以啰,最聪明的做法是什么都说一些,什么都信一些,最后不管谁对谁错,两边都有你的份,包无蚀底。” 我一直记得这段话,并深受影响。长大后,我确曾尝试什么都做做,什么都试试,什么都信一些也不信一些,否则不感踏实,没有安全感。可是再长大后,亦即当有了若干年纪,到了中年,始明白,不,不是的,做人必须好好选择,你选了做什么和信什么,就该全心全意去做、全心全意去信,生命太短暂了,把数十年放在做某种人和信某些事之上还嫌不够,若再分心,结果必难成事。 然而又再比长大更长大了些以后,亦即开始老去,终究觉得我外婆说得有道理。但跟谁对谁错无关。而是,谁对谁错又有什么关系呢?你说了,你信了,你体验过了,那才是你的,都是你的,里面都有你的份,等于替生命灌注了不同的可能性,聊胜于无地补救了生命的单一和枯燥。可惜我没法跟我外婆说明这看法,除非人死确实不如灯灭,我还有机会在某个空间、用某种形式跟她重逢。

晚上十点多,两人起床穿衣,摸黑走路到谭臣道附近一幢唐楼,为避耳目,他走在路的右边,张迪臣在左边,长长的电车轨道在中间替他们切出了楚河汉界,陆南才觉得两人距离很远很远,乃更有文身的意志,渴望拥有一个永不失去的信物。

天下洪门本一脉,孙兴社虽是新堂口,职务分工亦跟其他堂相同,简单明了,有所谓六级八职,坐馆龙头之下是“二路元帅”,再之下是“双花红棍”,左有“白纸扇”,右有“草鞋”,打架的谈判的跑路的,各有所专。在这之下是“四九仔”,还有负责管账的“先生”和仍未正式登堂的“蓝灯笼”,都是自己人。 洪门亦称“三合会”,香港早在一八四五年一月已通过特别法例,任何人只要“自称三合会会员”,即会被抓到法庭起诉。“三合”也者,有道是广东省内东、西、北方合源之意,但另有指福建省云霄县高溪庙始是三合正宗,漳江、南江和渚水于此汇流,万云龙禅在明末崇祯年间聚义抗清,高溪庙是根据地,庙前有对联:“地镇高岗,一派溪山千古秀;门朝大海,三河合水万年流。” 至于洪门之说,同样有分歧,有道是汉人失去中土,“汉”字变“洪”字,以此立名,暗含恢复大汉山河的雄心壮志。也有说朱元璋年号为洪武,起义者一心向明,尊崇旧朝。更有谓陈近南有大将苏洪光,威名震慑清兵,所至之处,天际常现红霞,洪乃“红”的转音,感念祥瑞天佑:

陆北才没法确定自己有发问的资格。这一刻,他从胜利者忽然变回失败者,跟以往一样,站在被离弃被背叛的那方,晚上风大,怒风在咆哮。陆北才听见自己心里的风声。也忆起那天夜里,站在张迪臣家门外所曾听见的蝉鸣。

陆北才信命,但命运过于复杂玄秘,不可能有人能够准确预测,俗语谓“是福不是祸,是祸躲不过”,唯一能做的几乎是听天由命,许多时候明明是命中注定,你不知道,误以为是巧合,另一些时候却明明是巧合,你不知道,误以为是命运,那就不如遇见什么便是什么,自己判断对应,管它是命不是命。

陆北才仍然刻意避开水手馆,免得遇见亨利哥。他有时候到大佛口候客,最近又常到太原街,那边也有许多日本商店,居芝屋料理,明治理发厅,中本洋服店,丸田金店,一郎茶馆,看名字即知道是由日本人经营,就算不看店名,远远望见装潢已可猜到是日本老板,门面都比华店雅致,明亮,进出的客人也都打扮干净简洁,走路时脚步从容,尤其女人,脚步是小而轻,低头,目光朝地,小心翼翼,不想冒犯任何人。可是在这样的时局里,怎可能不冒犯?存在便是冒犯,每个人是单独的每个人,却又都背负着世界的混乱,以及混乱里的怨怼,人被时代辗碎,再搓揉成团块,像厨房桌上的面粉,无论是否看得见,上面都有手纹的污印。

来来去去,出出入入,何去何从不管怎么选择都总有理由,只不过有时候是自己不知道,或知道了却不肯承认。而承认了呢,又不见得能被别人接受。甚至有许多选择是否真的由得自己,恐怕也难说,生命仿佛有自己的轨迹,生命的自己比自己的自己更大,更不可掌握。

有些事有些人,同在世上却互不懂得。他们那类人,我们这类人,是互不靠近的船舶,却在同一个江湖。

陆北才也不再于课后和姐妹们看街景、谈心事了,她没有叫他留下,他亦没有特别去找理由留下,仿佛把心事累积起来,留着,蓄着,顶着,直到某天,时间对了,场合对了,始让洪水漫堤。秘密有时候是道脆弱的墙,明明踹一脚即可踢倒,却偏偏谁都不肯先有动作,墙便永远矗立。

“没关系了,其实秘密没你想象的咁重要。知道了就知道了,只不过,守住秘密,本身就很刺激。”

到先施后,她们进店,陆北才在路边守候,无聊地留意衣冠楚楚的客人进进出出,黄铜色的旋转门逆时针地被推得团团转,这方向入了一个男人,那方向出来一个女人,蓝衣进,红衣出,似舞台上的魔术帽子,丝巾进,白鸽出。一阵沮丧忽然涌上陆北才心头。世上如果真有一道这样的魔术门,日夜朝晚,随时随地,说变身就变身,该有多好。一辈子只能做一种人,或只被容许做一种人,不管是好人坏人,或男人女人,恐怕都是可怕的损失,任你日子过得如何丰富多姿,总有一些被错过的快乐,永远捉摸不到,只能依靠想象,而愈是想象,遗憾愈见强烈。陆北才没法确定是否应该应该伸手触碰,宁可匆匆碰一下,不喜了,才把手撤回。

喝着茶, 抽着烟,喘着气,陆北才沉默着。木店里摆满桌椅柜,以及高高矮矮的关公雕像,有些着了色,有些是原样,木色深浅有异,但姿势一模一样,右手握持青龙偃月刀,左手微扬捋须怒目圆睁,额前刻着月亮,伫立四周包围着陆北才,明明早已在那里,却似这时候始从四面八方蹦跳出来,有话对他说。店内非常宁静,却仿佛飘浮着无数叱喝,洪亮的声音,像在责备,像在斥骂,像在嘲笑,像在教训,像粤剧舞台台上有人在唱大戏,他听不清楚,只知道有许多双男人的眼睛在盯着他。头渐渐痛,一颗心跳得厉害。半晌,声音戛然而止,店里回复外死寂,关公们仍在看他 。

恍惚良久,终于睡去,天色转亮之际,陆北才睁眼发现身旁的阿娟仍未醒来,便独自起床走到房外抽烟,抽了几口,随手捡起地上的木头和刨刀,蹲下来,一刀刀地削、割、切。手里的刀动得愈快,世界愈是沉静。锋利的刨刀在木头表面上下磨动,每磨一下,木头即薄一分,一片片木屑被刮起,仿佛时间被刮起,记忆被刮起,一下比一下刨得起劲,把昨夜刮走,把十三岁那年刮走,把往昔的一切刮走,虽然他清楚明白,再如何刨刮,散落地上的碎片依然是木,形体变了,木仍然是木。

生命就是这样哕,踏出第—步以前,永远唔知道第二步在哪里,踏完第二步,又有了意外的第三步,每—步其实都在迷路,最紧要系自己觉得开唔开心。

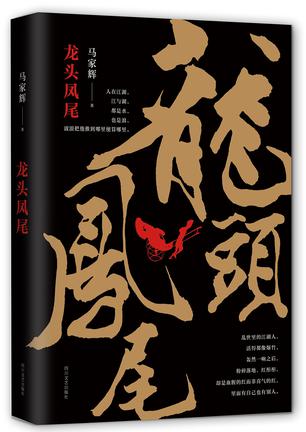

以上摘自:

《龙头凤尾》

作者:马家辉

出版社:四川文艺出版社